本コンテンツはあらすじの泉の基準に基づき制作していますが、本サイト経由で商品購入や会員登録を行った際には送客手数料を受領しています。

『桜の園』の基本情報

『桜の園』は、ロシアの劇作家アントン・チェーホフによる戯曲です。チェーホフが晩年の1902年に構想を得て、1903年に脱稿。1904年1月17日にモスクワ芸術座で初演されました。

作者のチェーホフはこの作品を「喜劇」と位置づけていましたが、演出を手掛けたスタニスラフスキーは「悲劇」として捉えていたと伝えられています。当時の批評家の間でも、その解釈をめぐって意見が分かれたようです。

没後まもなく世を去ったチェーホフの最後の戯曲であり、代表作の一つに数えられています。『かもめ』『ワーニャ伯父さん』『三人姉妹』とならぶ「四大戯曲」の締めくくりであり、最高傑作との評価も存在します。

『桜の園』のあらすじ〜4幕の物語の流れ

第1幕:ラネーフスカヤの帰郷と財政難

物語は女地主ラネーフスカヤが、娘のアーニャを連れてパリから故郷の屋敷に戻るところから始まります。ラネーフスカヤは5年ぶりの帰郷を喜ぶ一方で、屋敷の経営は借金により破綻寸前。「桜の園」と呼ばれる広大な土地は、もはや競売にかけられることが決まっています。

新興の商人ロパーヒンは、この危機を脱する策として、桜の園の土地を別荘地として分譲することを提案します。しかしラネーフスカヤはそれを拒絶。優雅な暮らしを望む彼女の思いは、現実から遊離しているようでした。

第2幕:危機感のない地主と周囲の焦り

借金返済の期限が差し迫る中、ラネーフスカヤはロパーヒンの助言にも耳を貸そうとしません。むしろパリ時代の恋人との思い出に浸ったり、豪勢な舞踏会の開催を計画したりと、危機感は感じられません。

一方、娘のアーニャは青年トロフィーモフから社会主義の思想に感化され、自立の必要性を感じ始めます。また、ラネーフスカヤの養女ワーリャは内心ロパーヒンに好意を抱いていますが、ロパーヒン自身は自分の出自への引け目からか、その想いに気づかないふりをします。

没落していく一家に業を煮やしながらも、周囲の人々は事態を好転させることができないでいるのです。

第3幕:桜の園の競売

屋敷での舞踏会が華やかに催される一方で、ガーエフとロパーヒンは「桜の園」の競売に出席しています。ラネーフスカヤは競売を気にしつつも舞踏会に興じ、それが彼女の最後の歓びになるかのようでした。

やがて戻ったロパーヒンが、土地を落札したのは他ならぬ自分だったと告げます。かつて農奴だった家系の子孫が、地主の土地を手に入れるという皮肉な結果に。ロパーヒンは誇らしげですが、アーニャは母の将来を案じ、落胆に暮れるのでした。

第4幕:新時代の到来と旧時代の終焉

「桜の園」の土地は、ロパーヒンの指示で別荘建設のために伐採が始まります。ラネーフスカヤ一家は屋敷を離れ、それぞれの人生の旅立ちを迎えます。ラネーフスカヤはパリへ、ガーエフは銀行へ、アーニャとトロフィーモフは希望に満ちた未来へと歩み出すのです。

そして老召使いのフィールスが住み慣れた屋敷で一人残されます。フィールスは離れがたい旧時代の名残であり、没落の象徴とも言えるでしょう。屋敷の扉に鍵がかけられ、外では大切にされてきた桜の樹々が切り倒される音が響くラストシーンは印象的です。

作者チェーホフ自身も不治の病に侵されており、『桜の園』には彼の「桜」への愛惜と、移り変わりゆく世界への感慨が投影されているようです。

『桜の園』の主要登場人物

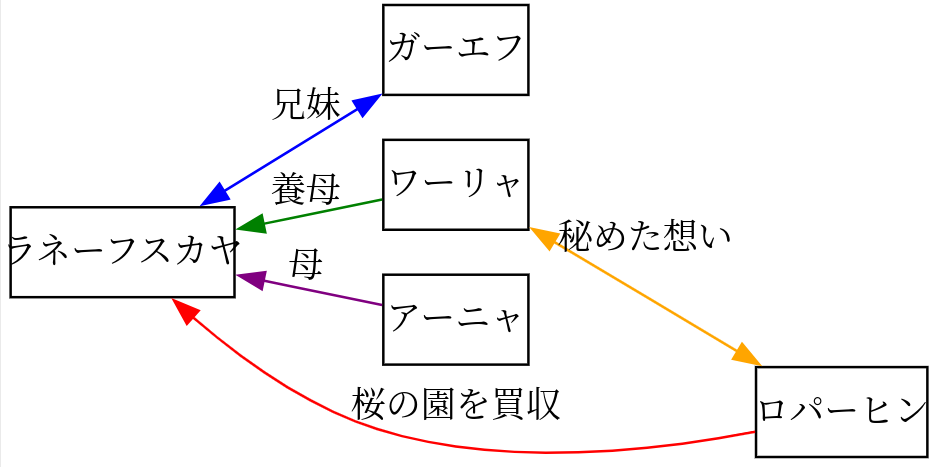

『桜の園』に登場する主要人物は、以下の5人が挙げられます。

- ラネーフスカヤ:物語の中心人物。没落しゆく貴族の女地主だが、優雅で気品のある暮らしを諦めきれない。現実の危機から目を背けるように振る舞う。

- ガーエフ:ラネーフスカヤの兄。無能で頼りにならない存在。桜の園にも不合理なこだわりを見せる。妹を支えきれず、むしろ足を引っ張ってしまう。

- ロパーヒン:かつてのラネーフスカヤ家の農奴の息子。新興商人として財をなし、桜の園を買収する。旧時代に代わる新時代の象徴的存在だが、ワーリャへの想いを行動に移せない。

- ワーリャ:ラネーフスカヤの養女。一家を支えようと懸命に働くが、肝心のラネーフスカヤの意識を変えることはできない。ロパーヒンへの思いを秘めている。

- アーニャ:ラネーフスカヤの娘。青年トロフィーモフの影響を受け、新しい生き方に憧れを抱く。一家の没落を嘆きつつも、未来への希望を失っていない。

『桜の園』のテーマと意義

『桜の園』は、19世紀末から20世紀初頭のロシアを舞台に、没落する貴族と台頭する平民(商人)の物語を描いた作品です。「桜の園」の行く末は、旧時代から新時代への移行を象徴的に表しています。

登場人物たちは、旧秩序と新秩序の狭間で揺れ動き、葛藤します。ラネーフスカヤに代表される貴族階級は、過去の栄華にすがり、現実を直視できない。一方、ロパーヒンのような新興勢力は、資本主義の波に乗って財を成すも、精神的な充足は得られていないようです。

この作品は、チェーホフの遺作となりました。当時のロシア社会の変革期を、人間ドラマを通して巧みに切り取っています。笑いと涙が混在する「人間喜劇」の要素を孕みつつ、儚い時代の流れが醸し出す悲哀を感じさせます。

同時に『桜の園』は、チェーホフ自身の人生の集大成とも言えます。「桜」への愛着は、作者の故郷への想いの反映とも解釈でき、不治の病と対峙する彼の心境が物語に投影されているようです。

『桜の園』は、新旧の価値観が交錯する時代の縮図であり、人間の悲喜こもごもを描き尽くした不朽の名作と評されています。没落と再生、喜劇と悲劇が共存するその世界は、今なお多くの読者を魅了してやみません。