本コンテンツはあらすじの泉の基準に基づき制作していますが、本サイト経由で商品購入や会員登録を行った際には送客手数料を受領しています。

小林多喜二の「蟹工船」は、日本のプロレタリア文学を代表する名作であり、近代社会の矛盾と人間の尊厳を問う、現代にも通じる普遍的なテーマを持った作品です。本記事では、この小説のあらすじを丁寧に解説するとともに、作品の誕生背景となった時代状況や、小林多喜二の思想的特徴についても詳しく探ります。また、同時代の他の作品との比較や、現代的な視点からの再評価も行うことで、「蟹工船」の文学的価値と現代的意義を多角的に考察します。この記事を通して、「蟹工船」という作品の魅力と重要性を、より深く理解していただければ幸いです。

小林多喜二「蟹工船」の基本情報

作品の概要

小林多喜二の代表作「蟹工船」は、1929年に発表されたプロレタリア文学の金字塔です。この作品は、北海道の蟹缶詰工船での過酷な労働環境と、そこで働く労働者たちの団結とストライキを生々しく描いた短編小説です。小林自身の経験を基にしたリアリズムの手法で、当時の労働者の苦難と抵抗の姿を克明に記録しています。

発表当時の社会背景

「蟹工船」が発表された1920年代後半は、日本が金融恐慌や昭和恐慌に見舞われ、経済的に不安定な時期でした。労働運動が活発化し、マルクス主義をはじめとする左翼思想の影響力が強まる一方で、治安維持法の制定により社会主義者や共産主義者への弾圧も強化されました。こうした混沌とした社会情勢の中で、小林多喜二は弱者の視点から現実を描くことで、プロレタリア文学の新たな地平を切り拓いたのです。

「蟹工船」あらすじ – 前半

物語の舞台設定

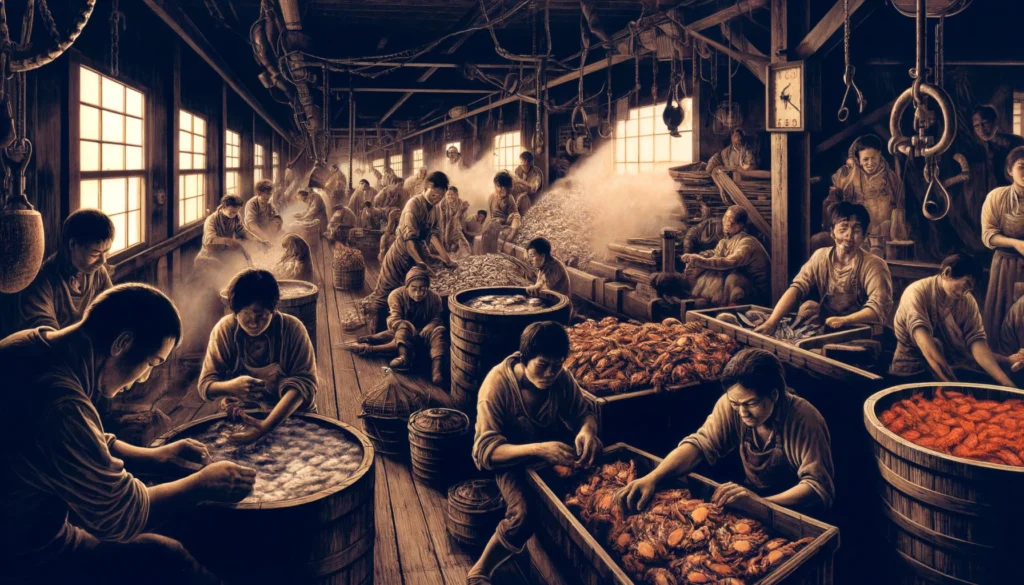

「蟹工船」の舞台は、昭和初期の北海道函館沖を航行する蟹缶詰工船「博光丸」です。船内では、熟練労働者たちとともに、休む間もなく蟹の缶詰製造作業が行われています。

主要登場人物の紹介

蟹工船には主人公は存在しません。登場人物の中で名前が明かされているのは、浅川という労働者たちを暴力によって厳しく監督する搾取者側の人物一人だけです。浅川は働けない者に容赦ない制裁を加え、労働者たちは過労や病気によって次々と倒れ、死んでいきます。

過酷な労働環境の描写

小林多喜二は、自身の経験を基に、蟹工船での非人道的な労働環境をリアリズムの手法で克明に描写しています。蟹工船の労働者たちは、1日18時間以上にも及ぶ過密労働の中で、蟹の煮込み、殻むき、肉詰めといった単調な作業に従事することを強いられます。劣悪な食事、不衛生な住環境、賃金の未払いなどが、彼らの苦境に拍車をかけています。作者は、労働者たちの肉体的・精神的な疲弊と、搾取構造に対する怒りを生々しく描き出しているのです。

「蟹工船」あらすじ – 後半

「プロレタリアートこそ至高の存在」

ある海が大荒れだった日、労働者たちは無理やり漁に出されますが、蟹工船が転覆してしまいます。彼らは偶然にも近くを通りかかったロシア人に救出されました。ロシア人たちと中国語の通訳を通して、「プロレタリアート(労働者階級)こそ至高の存在」だということを労働者たちは教わります。労働者達は、今までは考えもしなかった自分たちの「人権」を意識し始めるのでした。

労働者たちのストライキ

過酷な労働環境と非人道的な扱いに苦しむ労働者たちは、次第に団結し始めます。経験豊富な労働者たちが中心となり、仲間たちに団結を呼びかけ、ストライキを決行します。彼らは浅川を追い詰めますが、駆逐艦から海軍がやってきて、鎮圧されてしまいます。ストライキの指導者たちは、逮捕されてしまいました。

さらなる弾圧と次のストライキ

ストライキに怒った浅川は、以前にも増して労働者達を過酷に弾圧します。しかし、労働者達の心に芽生えた人権の意識は消えたわけではありませんでした。労働者達は作戦を練り直し、次のストライキに踏み切るのでした。

「蟹工船」の思想的背景

マルクス主義の影響

小林多喜二は、1920年代半ばからマルクス主義の影響を強く受けるようになります。資本主義社会における労働者の搾取と疎外に着目し、階級闘争と革命の必然性を信じるようになります。「蟹工船」は、こうした小林のマルクス主義的世界観が色濃く反映された作品と言えるでしょう。労働者たちの過酷な現実と抵抗の姿を通して、資本主義の構造的矛盾を鋭く告発しているのです。

プロレタリア文学運動

「蟹工船」が発表された1929年前後は、日本でプロレタリア文学運動が最盛期を迎えていました。プロレタリア文学とは、無産階級の立場から社会の矛盾や不合理を告発し、革命の必然性を説く文学運動です。小林多喜二は、葉山嘉樹、徳永直らとともにプロレタリア文学の代表的作家として活躍します。「蟹工船」は、まさにプロレタリア文学の理念を体現した作品であり、同時代の社会状況に鋭く切り込んでいます。

小林多喜二の創作活動

小林多喜二は、1920年代半ばから精力的に小説や評論を発表し、東京での労働運動や文化活動に携わります。1928年には、日本プロレタリア作家同盟の結成にも参加しました。代表作である「蟹工船」や「党生活者」などには、小林の思想的立場と創作活動が凝縮されています。一方で、その思想性の強さゆえに、プロパガンダ的であるとの批判も受けることになります。しかし、「蟹工船」が持つリアリズムの力は揺るぎなく、小林の作家としての力量を示す作品となっているのです。

「蟹工船」の文学的特徴と意義

リアリズムによる労働者の描写

「蟹工船」は、リアリズム文学としての特徴を色濃く示しています。船内での過酷な労働や非人道的な扱いが、克明かつ生々しく描写されており、読者は当時の労働者の実態を追体験することができます。小林多喜二自身の体験に基づくディテールの数々が、説得力のあるリアリズムを実現しています。

プロレタリア文学の代表作

本作は、日本のプロレタリア文学を代表する作品の一つとして高く評価されています。1920年代から30年代にかけての社会矛盾や労働問題を鋭く突いた点が、同時代の読者の共感を呼び、大きな反響を呼びました。他のプロレタリア作家たちにも多大な影響を与えたことから、まさにこの文学ジャンルの金字塔と言える作品です。一方で、思想性が前面に出すぎているとの批判も根強くありますが、それは裏を返せば、小林の強い問題意識の表れとも言えるでしょう。

今日的な意義と普遍性

「蟹工船」が持つ今日的な意義もまた、見逃せません。資本主義社会の構造的な問題を浮き彫りにした点は、現代社会を考えるうえでも重要な示唆を与えてくれます。さらに、常に弱者の立場に寄り添い、人間の尊厳を訴えかける作品の姿勢は、時代を超えた普遍的な価値を持っていると言えるでしょう。そうした思想性と、文学作品としての高い完成度が相まって、「蟹工船」は現代にも読み継がれるべき不朽の名作となっているのです。

小林多喜二の他作品との関連

「党生活者」との比較

小林多喜二のもう一つの代表作として、1932年発表の長編小説「党生活者」が挙げられます。この作品は、無産政党の活動を描いた作品で、主人公の青年党員の成長と挫折を通して、当時の党組織の問題点を浮き彫りにしています。「蟹工船」と「党生活者」は、ともにプロレタリア文学の問題意識に貫かれた作品ですが、「蟹工船」が労働現場を舞台にしているのに対し、「党生活者」は政党組織内部に焦点を当てている点で異なります。また、「党生活者」では、主人公の内面的葛藤がより前景化されており、思想性と文学性のバランスに課題が見られるとの指摘もあります。

プロレタリア作家としての評価

小林多喜二は、日本のプロレタリア文学を代表する作家の一人として評価されています。「蟹工船」で確立された、リアリズムに基づく克明な描写と、マルクス主義的問題意識を融合させた文学的手法は、「党生活者」でさらに深化されました。しかし同時に、プロパガンダ性の強さや図式性への批判も根強く、小林の文学的達成については議論の余地が残されています。とはいえ、小林の作品が提示する普遍的なテーマは現代にも通じるものがあり、その文学的遺産は不朽の価値を持つと言えるでしょう。「蟹工船」と「党生活者」という二大傑作を生み出した小林多喜二の功績は、日本のプロレタリア文学史に大きく刻まれているのです。

まとめ:なぜ「蟹工船」を読むべきか

小林多喜二の「蟹工船」は、日本のプロレタリア文学を代表する不朽の名作であり、現代を生きる私たちにも多くの示唆を与えてくれる作品です。

この小説は、1920年代の日本社会に蔓延していた労働問題や社会矛盾を、生々しいリアリズムで描き出しました。資本主義社会の構造的な問題を鋭く指摘し、弱者の立場に寄り添う姿勢は、現代にも通じる普遍的な価値を持っています。

また、「蟹工船」は文学作品としての完成度の高さも際立っています。登場人物たちの生き生きとした描写や、緊迫感のある物語展開は、読者を強く惹きつけずにはいません。同時に、小林多喜二の思想的深さと表現力の豊かさも、随所に感じられるでしょう。

「蟹工船」を読むことは、単に文学的な感興を得るだけではありません。この作品を通して、私たちは近代日本社会の歴史的な問題点を知り、そこから現代社会を見つめ直すことができるのです。さらに、小林多喜二の思想と生き方に触れることで、社会正義や人間の尊厳について考えを深めることもできるでしょう。

だからこそ、「蟹工船」は今も多くの人々に読み継がれるべき作品なのです。この小説を手に取り、ページをめくる体験は、きっと私たちの心に深い感銘を与えてくれるはずです。社会と人間について真摯に考えるためのきっかけを、「蟹工船」は与えてくれるのですから。